〒356-0045 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡2-17-16

上福岡駅から徒歩10分、川越方面からも車で10~20分/駐車場:6台有

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 16:30~19:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18:00まで |

休診日:水曜日

※祝日は不定休で休診になることがあります。

当院の犬の歯科治療について

犬の歯科は、歯垢、歯石、歯周病、歯の欠損などが一般的な問題として挙げられます。犬の口腔健康は全体的な健康に重要な役割を果たすため、定期的な歯科検査や適切な歯のケアが必要です。歯科検査では、獣医師は口腔内の異常や歯の状態を評価し、必要に応じて適切な処置を行います。

また、定期的な歯のブラッシング、適切な食事、咀嚼の刺激、歯科用チューインググッズなどを使用した日常的な予防ケアなどを行い早期発見と早期治療を行ってください。歯科疾患が放置されると、炎症や感染が広がることがあり、全身への悪影響を引き起こす可能性があります。

こんな症状が気になったことはありませんか?

-

強い臭いや異臭

-

歯ぐきの腫れや赤み

-

噛むのに苦労したり、痛みを感じているような態度

-

歯石や歯垢

-

歯が抜けたり、噛み合わせの異常

-

頻繁に顔をかいたり、口を挟んだりする

-

血液の混じったよだれ

犬に多い歯科の病気

歯周病

歯の表面に付着した歯垢が原因で引き起こされる口内の炎症です。治療せずに放置すると最後には歯が抜けてしまいます。代表的な症状としては歯肉の腫れや口臭、歯のぐらつきなどが挙げられます。

根尖周囲病巣

歯の根の先端周りに発生する病変を指します。歯の根の先端周囲には根尖周囲組織と呼ばれる組織が存在し、この組織が炎症や感染によって病変を起こすことがあります。

乳歯遺残

特に若い犬では、乳歯が適切に脱落せずに残ってしまうことがあります。これが本歯の成長を妨げたり、歯の脆弱性を引き起こすことがあります。

検査方法

目視検査

歯科検査は、まず口の中を良く観察することから始まります。口を開けさせ、歯や歯ぐきを細かく観察します。歯の色、歯垢や歯石の有無、歯ぐきの色や腫れ、出血などをチェックします。

探索検査

特殊な歯科用具を使用して、歯の異常や問題を特定するために探索検査が行われます。歯周ポケット探針や歯科スケーラーを使用して、歯垢や歯石の除去、歯の動揺や感染の有無を確認します。

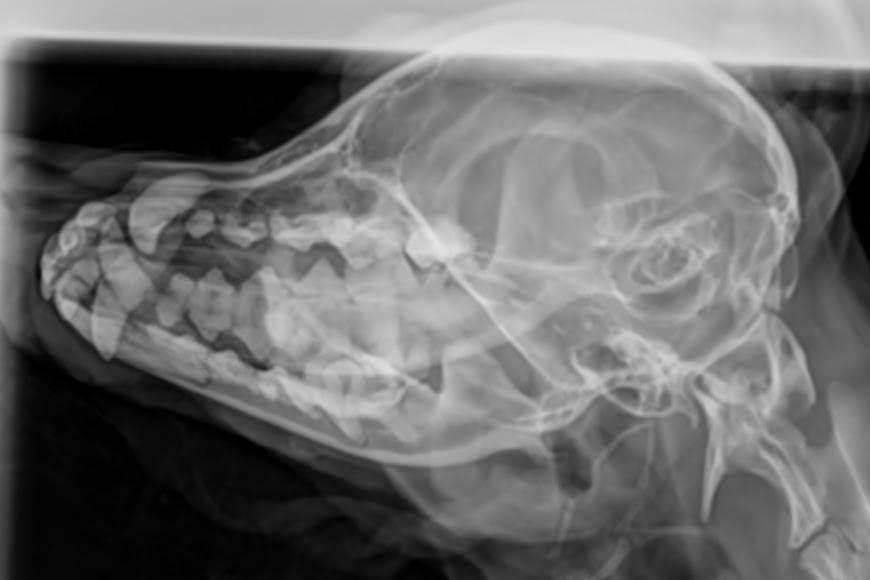

レントゲン検査

歯科の問題を詳しく把握するためには、歯のレントゲン撮影が行われます。これにより、歯の根部や隠れた病変などを視覚化し、より正確な診断が可能になります。

出血検査

歯周病の進行を評価するために、出血検査が行われることもあります。歯ぐきに圧迫を加えると、出血が見られることが歯周病の兆候とされます。

コリーヌ動物病院

住所

〒356-0045 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡2-17-16

アクセス

上福岡駅から徒歩10分、川越方面からも車で10~20分/駐車場:7台有

診療時間

月・火・木・金・土・日 9:00~12:00/16:30~19:00

休診日

水曜日